Dari Suaka Margasatwa menuju Taman Nasional — di sinilah alam, adat, dan kebijakan bertemu untuk menegosiasikan masa depan hutan terbesar di utara Papua.

Rimba Terluas, Penjaga Tersedikit

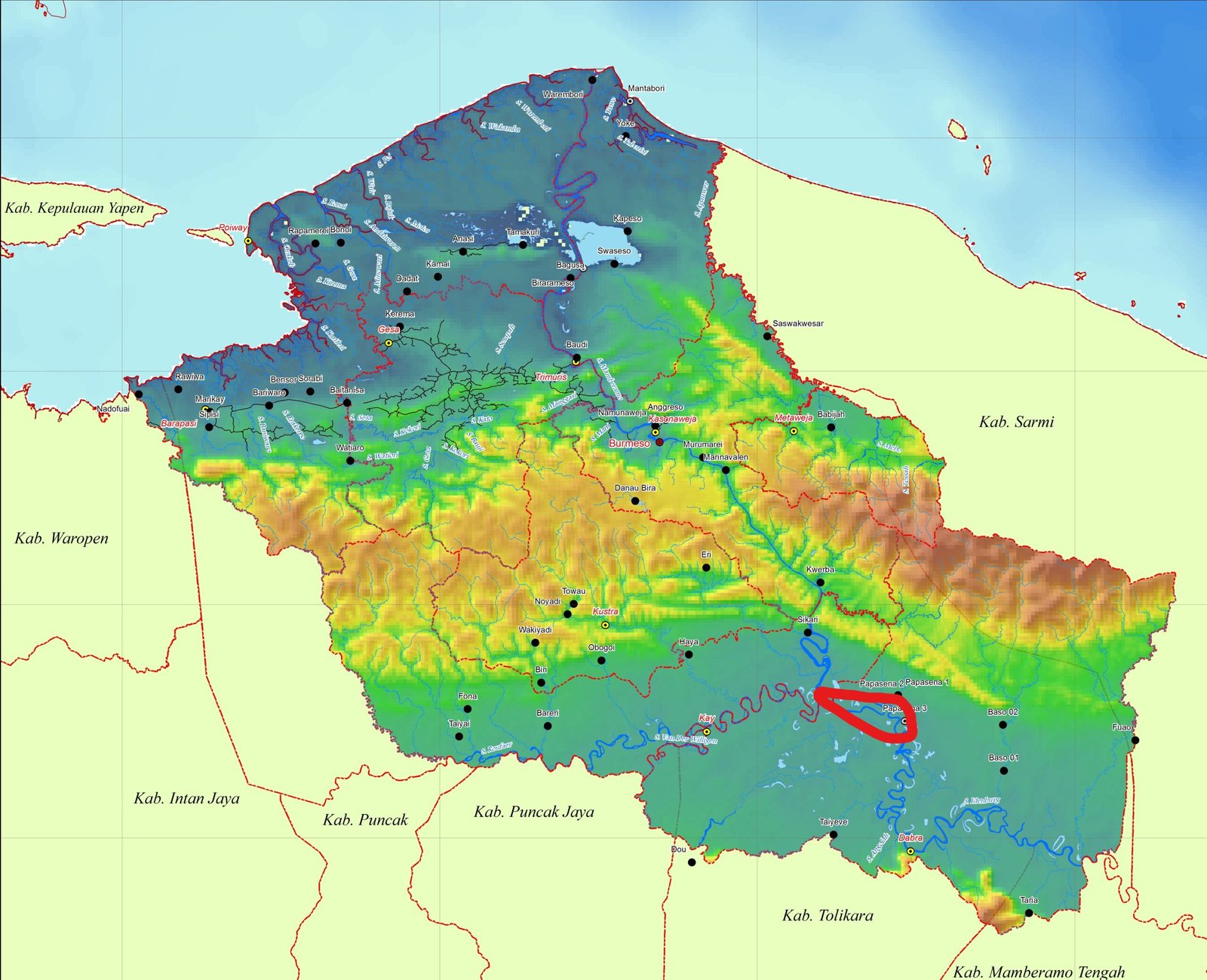

Di tengah bentang rimba Papua bagian utara, di mana kabut pagi menuruni lembah dan sungai Mamberamo mengalir tanpa henti, terbentang kawasan seluas 1,7 juta hektar — Suaka Margasatwa Mamberamo Foja.

Namun, di balik keagungan itu, ada ironi yang sunyi: dua orang petugas lapangan ditugaskan menjaga wilayah seluas setengah pulau Jawa.

Suaka Margasatwa (SM) ini mencakup 12 kabupaten dari tiga provinsi: Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kawasan ini menjadi rumah bagi lebih dari 30 suku dan subsuku, termasuk empat suku besar — Batero, Fuao, Kwerfa, dan Papasena — yang hidup berdampingan dengan hutan dan sungai sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari

Perubahan yang Didorong oleh Keterbatasan

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua telah lama menghadapi dilema dalam mengelola kawasan sebesar itu.

Sumber daya manusia dan akses yang terbatas membuat sistem perlindungan sulit berjalan efektif. Sementara di sisi lain, masyarakat adat terus menggantungkan hidup pada hutan dan sungai.

Pada 2024, Tim Terpadu — yang terdiri dari BRIN, UGM, IPB, UNIPA, dan lembaga pemerintah — melakukan penelitian lintas disiplin.

Kesimpulannya jelas: SM Mamberamo Foja perlu diubah menjadi Taman Nasional untuk membuka ruang kelola yang lebih adil bagi masyarakat adat dan memperkuat perlindungan ekosistem dengan sistem zonasi

Alam yang Masih Perawan

Hasil penelitian menunjukkan, 79,9 persen kawasan Mamberamo Foja masih berupa hutan primer — kombinasi hutan lahan kering dan hutan rawa yang hampir tak tersentuh.

Di dalamnya hidup dua jenis buaya, Crocodylus porosus dan Crocodylus novaguineae, serta kanguru pohon mantel emas (Dendrolagus pulcherrimus), satwa langka yang hanya ditemukan di Papua bagian utara

Selain itu, Tim Terpadu mencatat delapan tipe ekosistem alami — mulai dari hutan pamah, rawa, pantai, riparian, hingga gambut — menjadikan kawasan ini satu-satunya bentang ekoregion lengkap di Papua bagian utara.

Namun keanekaragaman ini dihadapkan pada ancaman perlahan: deforestasi seluas 107 ribu hektar dalam tiga dekade terakhir. Sebagian disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dan aktivitas masyarakat di dalam kawasan, sebagian lainnya akibat degradasi alami.

Manusia dan Sungai yang Tak Terpisahkan

Bagi masyarakat adat di Mamberamo Foja, sungai dan hutan adalah sumber kehidupan.

Mereka berburu kuskus dan babi hutan, menokok sagu, menebang kayu secukupnya untuk membangun rumah. Semua dilakukan dalam ritme alam — tanpa menyalahi batas adat.

Namun sistem konservasi formal yang berlaku selama puluhan tahun sering kali mengabaikan realitas ini.

Batas kawasan ditetapkan tanpa mempertimbangkan batas adat. Akibatnya, klaim wilayah dan rasa tidak percaya terhadap pemerintah tumbuh kuat di banyak kampung.

“Pengetahuan tentang batas marga diwariskan secara lisan, tanpa peta atau dokumen tertulis. Itu sebabnya masyarakat mudah curiga ketika batas ditentukan dari luar,” tulis Tim Terpadu dalam laporan resminya

Potensi Konflik dan Kebutuhan Dialog

Dalam penelitian sosial, Tim menemukan setidaknya 29 titik permukiman di dalam kawasan konservasi. Sebagian di antaranya telah ada jauh sebelum penetapan suaka margasatwa.

Situasi ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan ruang hidup masyarakat dan aturan konservasi yang kaku.

Potensi konflik juga muncul dari isu dana karbon yang menyebar di kampung-kampung — disebut-sebut datang dari lembaga internasional, namun tak pernah terbukti.

Masyarakat mendengar kabar, tetapi tidak melihat hasil.

Bagi mereka, kepercayaan bukan dibangun dari janji, melainkan dari kehadiran nyata di lapangan.

Mencari Titik Temu antara Adat dan Kebijakan

Meski ada ketegangan, semua pihak sepakat bahwa pembangunan Taman Nasional adalah keharusan — bukan untuk menambah aturan, tetapi untuk menghadirkan sistem pengelolaan baru yang partisipatif.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Jayapura, masyarakat adat, LSM, dan pemerintah daerah bertemu.

Mereka berdebat, berdiskusi, hingga akhirnya menyepakati nama baru: Taman Nasional Mamberamo Weja — Weja berarti “tanah kehidupan”.

Para tokoh adat menegaskan, taman nasional yang akan datang harus memberi ruang kepada masyarakat untuk tetap menjadi penjaga hutan, bukan sekadar penonton dalam kebijakan konservasi

Ruang Harapan: Konservasi yang Hidup dari Dalam

Rekomendasi akhir Tim Terpadu menegaskan tiga fokus utama bagi Taman Nasional Mamberamo Foja:

- Perlindungan delapan tipe ekosistem alami di utara Papua,

- Konservasi spesies endemik seperti buaya dan kanguru pohon,

- Pelestarian budaya lokal dan kemitraan konservasi berbasis adat.

Konsep ini diharapkan menjadi model baru konservasi di Papua — di mana alam, masyarakat, dan kebijakan berjalan beriringan.

Bahwa melindungi hutan bukan berarti mengusir manusia, tetapi menguatkan manusia yang hidup bersama hutan.

Catatan Akhir: Jantung yang Terus Berdetak

Mamberamo Foja adalah jantung hijau Papua — berdenyut dalam kesunyian, tapi menjadi sumber napas bagi banyak kehidupan.

Ketika negara berencana mengubah statusnya menjadi taman nasional, pertanyaannya bukan sekadar administratif: apakah manusia dan alam bisa hidup berdampingan dalam satu ruang keadilan ekologis?

Dua petugas di lapangan masih menjaga hutan yang luasnya menelan pandangan.

Namun di balik kesunyian itu, tumbuh harapan: bahwa suatu hari, konservasi tak lagi tentang melarang, tetapi tentang merawat — bersama-sama.(*)

( Artikel ini dibuat berdasarkan Laporan Tim Terpadu Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Mamberamo Foja menjadi Taman Nasional, Oktober 2024)